Журнал «Агроинвестор»

Работа с генетическими технологиями является ключевым фактором обеспечения эффективности молочного животноводства. Такие методы воспроизводства, как эмбриотрансфер и использование сексированного семени, позволяют ускорить процесс обновления поголовья и улучшить его производственные показатели. Открытие еще одного предприятия, специализирующегося на репродуктивных биотехнологиях КРС, позволит снизить импортозависимость отрасли от зарубежного генетического материала. Кроме того, лаборатория станет неплохой базой для подготовки грамотных специалистов

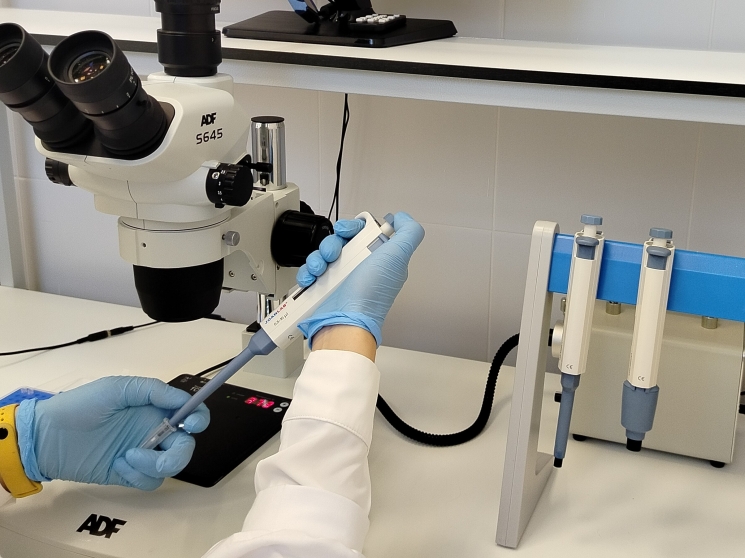

Лаборатория генетических и репродуктивных биотехнологий при Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины, запущенная в конце 2024 года, занимается созданием эмбрионов крупного рогатого скота и состоит из трех ключевых подразделений: генетического, эмбриологического и отделения анализа семени. Традиционные методы оценки племенной ценности быков, основанные на анализе продуктивности их дочерей, требуют 10-15 лет, рассказывает представитель СПбГУВМ. Благодаря используемым лабораторией новым генетическим технологиям этот срок сократится до нескольких месяцев. Основная задача лаборатории — увести Россию от импортозависимости по генетике молочного скота, подчеркивает ректор университета Кирилл Племяшов. До недавнего времени в Россию ежегодно ввозилось 4-6 млн доз семени быков при общей потребности около 10 млн доз.

В сотрудничестве с племзаводами

Финансирование проекта осуществляется из федерального бюджета, в том числе за счет грантов Российского научного фонда, и с привлечением частных средств. Всего в создание производства было вложено более 40 млн руб. Предприятие оснащено самым современным оборудованием, в том числе отечественным. Например, секвенатор «Нанофор» от московской компании, который позволяет проводить исследования на высочайшем уровне и на ранних этапах выявлять животных с мутациями и удалять их, оставляя для дальнейшей племенной работы только лучших, обошелся компании в 11 млн руб. А система ПЦР — еще в 5 млн руб. Также лаборатория оборудована СО₂-инкубаторами, ламинарными боксами, УЗИ-комплексами с датчиками и пункционными иглами, программируемым замораживателем для криоконсервации эмбрионов и другими приборами.

Мощность производства — около 200 оцененных эмбрионов в год с приживляемостью не менее 40% после криоконсервации, рассказывает представитель СПбГУВМ. Первые подсадки планируются уже в начале 2025 года. Стоимость переноса эмбриона составляет 40-50 тыс. руб. на одно животное, причем оплата производится только после подтверждения беременности, обращает внимание специалист. В перспективе планируется расширение работы на другие виды сельхозживотных — коз и свиней.

Эмбрионы будут продаваться крупным племенным заводам Ленобласти, включая ПЗ «Гражданский», «Первомайский», «Гатчинское» и прочие. Также у лаборатории подписано соглашение с племзаводом «Бугры», который стал соинвестором ее строительства, вложив около 15 млн руб. Компания возводит собственный селекционно-генетический центр, и новая лаборатория будет обеспечивать научный потенциал для данного предприятия. Гендиректор племзавода Виктор Локтионов делился в декабре, что работы по созданию современного СГЦ, рассчитанного на единовременное содержание 80 быков, практически завершены, а его запуск намечен на 2025 год.

«Ленинградская область — один из немногих регионов, где не было массового завоза скота из-за рубежа, — утверждает Племяшов. — На базе отечественных коров, используя лучший зарубежный генетический материал, регион сохраняет высокое качество надоев благодаря работе местных ученых и бизнеса в части селекции». По информации комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, большинство местных молочных производителей — племенные заводы, и они показывают достаточно высокую продуктивность: средний показатель по региону — 10 тыс. кг молока за лактацию, а в отдельных хозяйствах он достигает 15 тыс. кг.

Больше и быстрее

Университет станет одним из немногих центров в стране, способных проводить трансплантацию эмбрионов. В перспективе в лаборатории планируют получать сексированную (разделенную по полу) сперму. Кроме того, сейчас это единственный в России вуз, который производит высокоценных бычков для промышленности, подчеркивает представитель СПбГУВМ.

С точки зрения работы лаборатории генетических и репродуктивных биотехнологий на базе профильного аграрного вуза это действительно уникальный и крайне важный проект, считает гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. «Создание такого научного производства позволит студентам иметь представление о действительно современных передовых технологиях в генетике, повышать уровень знаний и квалификации и в дальнейшем привносить полученный опыт на сельхозпредприятия», — уверен он. Пока же промышленный рынок эмбрионов в России не сформирован. Отечественные компании только начинают осваивать данные инструменты, поэтому говорить о необходимости масштабного производства эмбрионов пока преждевременно, рассуждает эксперт. «Хотя у этой технологии есть хороший потенциал в селекционно-племенной работе», — полагает он.

В странах с развитым молочным скотоводством, в том числе и в России, основная часть быков, используемых в воспроизводстве, получены с использованием метода трансплантации эмбрионов, знает директор Национального союза племенных организаций Юрий Корнеенко-Жиляев. «Метод эмбриотрансплантации позволяет значительно ускорить темпы генетического совершенствования разводимой популяции, что давно доказано международной практикой», — говорит он.

Создание эмбрионов дает возможность ускорять процесс наращивания продуктивного поголовья, что важно для повышения эффективности бизнеса по производству молока, отмечает гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.

Одно из подразделений компании — «Бетагран Липецк» — тоже занимается созданием и трансплантацией эмбрионов КРС. «Из одной коровы и одного быка с хорошей продуктивностью можно в год получать не одну телку, а 10-20, то есть воспроизводство поголовья получается в бóльших количествах, чем естественным образом», — объясняет он. Кроме того, эта технология позволяет заниматься улучшением генетики за счет того, что в лабораторных условиях все манипуляции с получением эмбрионов от различных коров и быков с разной геномной оценкой происходят быстрее. «Таким образом, можно более ускоренно получать как эмбрионы, так и последующее поголовье», — добавляет Каракотов.

Другие проекты по развитию генетики

Развитием эмбриональных технологий в России занимаются уже несколько компаний, в числе которых — «Чебомилк» и «Щелково Агрохим», рассказывает Белов. Корнеенко-Жиляев упоминает и других отечественных игроков, способных создавать эмбрионы в промышленных масштабах. В частности, селекционно-репродуктивный центр «МосПлем Элита», который основан предприятием «Московское» по племенной работе» на базе Волоколамского обособленного подразделения. Центр производит и поставляет потребителю быков редкой генеалогической принадлежности, полученных методом эмбриотрансплантации — как непосредственно животных, так и их эмбрионы. Президент концерна «Детскосельский» Юрий Брагинец добавляет, что «Московское» по племенной работе» объединяет несколько племенных предприятий России и является ведущим российским поставщиком генетики.

Животноводческий центр «Бетагран Липецк» занимается промышленным производством эмбрионов КРС как молочного, так и мясного направления с 2014 года, сообщает Каракотов. Оборудование для предприятия приобреталось в Германии. А вот технология используется отечественная, точнее, компания применяет забытые советские разработки, ведь как искусственное осеменение, так и эмбриотрансфер были созданы в СССР, обращает внимание руководитель. «Российские предприятия долгое время были ориентированы на ввоз нетелей — то есть осемененных коров, сейчас их импорт уменьшился, соответственно, увеличился спрос на эмбрионы и генетический материал, производимый внутри страны», — комментирует Каракотов. Предприятие «Щелково Агрохим» может создавать не менее 3 тыс. эмбрионов и до 800 тыс. доз семени в год.

А вот производством сексированного семени в нашей стране, по информации Союзмолоко, занимается только одно предприятие — «Интерген Рус» из Калининграда. «Сама технология в России достаточно распространена, хотя и не так широко, как за рубежом», — уточняет Корнеенко-Жиляев. В то же время существует отечественная технология разделения по полу.

Сексированным семенем при естественном осеменении своего молочного поголовья пользуются многие крупные производители молока, знает Каракотов. Однако само оно в России пока не производится, а поставляется из-за границы, подтверждает руководитель. «Бетагран Липецк» тоже использует такое семя для получения эмбрионов с заданным полом.

Каким путем идут производители молока

В России работают лучшие мировые поставщики генетики молочного КРС, их продукция является конкурентоспособной, сопоставимой с лучшими мировыми образцами, и дает возможность хозяйствам России достигать оптимальных результатов, отмечает вице-президент «Дамате» Андрей Григоращенко. Однако многие отечественные производители молока ведут и свою селекционную работу, направленную на постепенное снижение импортозависимости.

Как и сама «Дамате». В начале реализации проекта молочного животноводства компания формировала поголовье на крупнейшем в Сибири молочном комплексе в Тюменской области за счет завоза племенных нетелей из европейских стран. А пять лет назад запустила на комплексе собственную генетическую программу, направленную на максимальное использование потенциала животных за счет геномной оценки и индивидуального подбора семени быков. Предприятие использует передовые генетические технологии, среди которых геномное тестирование, ЭКО, пересадка эмбрионов, перечисляет Григоращенко. «Мы первыми в России провели генотипирование всего стада КРС, — заверяет он. — Полученные результаты позволили изменить в лучшую сторону структуру стада и создать собственное племенное ядро».

Сейчас на базе комплекса работает целая сервисная команда по воспроизводству, которая показывает хорошие результаты: ремонт стада проводится за счет собственного поголовья, кроме того, часть племенных нетелей с высокой племенной ценностью реализуются в другие хозяйства. В 2022 году «Дамате» начала реализацию проекта по внедрению эмбриотрансфера. Метод показал высокую эффективность, так как позволяет быстро накапливать генетический биоматериал высокого качества, добавляет Григоращенко.

Средняя продуктивность КРС в «Дамате» составляет около 33 л молока на дойную корову в сутки, хотя пять лет назад данный показатель находился на уровне 28 л. «Безусловно, в этом есть значительный вклад генетического направления, которое системно улучшает производственные показатели поголовья», — уверен руководитель.

Концерн «Детскосельский» из Ленинградской области в основном работает с КРС отечественной селекции. «В нашей стране достаточно большой банк животных», — считает Юрий Брагинец. На территории Северо-Запада, например, действует предприятие «Невское по племенной работе», входящее в состав «Московское» по племенной работе». Оно располагает широким ассортиментом спермопродукции, которая соответствует запросам и стандартам производителей молока. По информации руководителя, предприятие также работает над технологией создания спермы, разделенной по полу, и уже получило первые результаты — несколько сотен доз спермы. «Правда, перед тем как ее продавать животноводам, нужно провести испытания, чтобы понять, насколько продукция конкурентоспособна», — добавляет глава «Детскосельского».

Сам концерн весь генетический материал приобретает у российских поставщиков. Работа с американскими, канадскими, немецкими, голландскими поставщиками затруднена. Продукцию оттуда, конечно, завозят, но логистика очень сложная, знает Брагинец. Путь компании — оптимальная продуктивность с максимальной жизнью коровы, акцентирует внимание руководитель. Например, в «Детскосельском» есть стада, где средний возраст продуктивного животного составляет пять лет. «Мы не гонимся за продуктивностью любым способом, наша задача — получить хорошую экономику», — дополняет он.

Зависимость от импорта есть

По информации Союзмолоко, импорт генетического материала для молочного КРС в Россию составляет в среднем около 4,5 млн доз ежегодно, от 30% до 50% его приходится на сексированное семя, при этом отечественного семени используется около 5,5 млн доз в год — это средний показатель за 2022-2024 годы. Импорт племенного скота оценивается в 15-16 тыс. голов. В то же время российскими предприятиями реализуется около 105 тыс. голов племенного молодняка.

Национальный союз племенных организаций импортозависимость от зарубежной генетики в сегменте КРС оценивает в 50%. «Но постепенно показатель снижается, — утверждает Юрий Корнеенко-Жиляев. — В течение ближайших двух-трех лет все сложности будут устранены, быки-производители, находящиеся сейчас на территории России, могут перекрыть более 90% потребностей рынка».

ГК «ЭкоНива» занимается племенным животноводством с 2006 года. Большинство предприятий группы имеют статус племзаводов и племрепродукторов по разведению КРС молочных пород. Животноводческие комплексы компании полностью укомплектованы племенным стадом собственной репродукции, делится руководитель племенного отдела ГК «ЭкоНива» Валерия Павлова. Кроме того, холдинг реализует нетелей и телок случного возраста, бычков голштинской и симментальской пород для откормочных площадок, а также занимается кроссбридингом.

Для работы с воспроизводством стада специалисты группы используют семя быков-производителей ведущей мировой селекции, обладающих высокой молочной продуктивностью и экстерьерными особенностями, позволяющими увеличить производственное использование коров в стаде. Для искусственного увеличения процента рождаемости телок «ЭкоНива» применяет сексированное семя, что дает возможность повысить долю рождаемости телочек до 80-98%.

Благодаря проводимой работе с генетикой средняя продуктивность коров холдинга постепенно увеличивается. Так, в 2021 году среднесуточный надой на одну фуражную корову в компании составлял 27,7 кг, в 2022-м — 29,3 кг, в 2023-м — 30,6 кг, а в январе-сентябре 2024-го — уже 31,8 кг. «Рост показателя обусловлен ежегодным улучшением генетического потенциала коров и телок, оптимизацией структуры стада, повышением эффективности кормления и грамотным управлением составом рационов, — объясняет Павлова. — Слаженная работа сотрудников по выращиванию молодняка, созданию благоприятных условий для содержания животных и заботе об их здоровье также напрямую влияет на высокие производственные показатели наших ферм».

Основа эффективности

Работа с генетикой является ключевым фактором обеспечения эффективности молочного животноводства, а значит, и доходности самого бизнеса, подчеркивает Артем Белов. Для ускорения импортозамещения и повышении эффективности производства за счет актуальных научных разработок в России действует Федеральная научно-техническая программа. «Целью подпрограммы, приоритетной для молочного бизнеса, является формирование в молочном скотоводстве отечественной конкурентоспособной базы генетических ресурсов за счет улучшения генетического потенциала КРС молочных пород и его реализации путем использования современных методов оценки племенной ценности, геномной селекции, а также технологий эмбриотрансфера», — рассказывает эксперт.

Реализация подпрограммы запланирована на период до 2030 года. На нее будет выделено более 5 млрд руб., в том числе из средств федерального бюджета — 2,4 млрд руб. «Принципиально изменился механизм финансирования проектов, участвующих в реализации программы, — обращает внимание Белов. — Если раньше такие проекты финансировались за счет грантовой поддержки, то теперь будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат».

Кроме того, вступила в силу новая редакция закона «О племенном животноводстве»: начинается большая работа по формированию базы подзаконных актов, которые определят развитие данного направления. В 2025 году, по информации Союзмолоко, будет запущена Федеральная государственная информационно-аналитическая система племенных ресурсов (ФГИАС ПР), в тестировании которой организация принимает непосредственное участие. Идет совершенствование системы сбора и верификации данных о племенных животных. В планах Минсельхоза — создание федеральной саморегулируемой организации в молочном скотоводстве. Ее ключевой функцией является повышение качества и достоверности информации о племенных животных — фенотипах и генотипах, включая разработку методик измерения показателей и контроль их соблюдения, поясняет Белов. Также проводится работа по развитию системы господдержки племенного животноводства. «Новый комплексный подход вкупе с поголовной идентификацией животных выведет эту работу на новый уровень. Крайне важно, чтобы данные процессы шли в диалоге с бизнесом и экспертами отрасли», — подчеркивает эксперт.

Развивать собственную генетику необходимо, уверен Юрий Брагинец. Важным направлением работы в этом направлении он считает формирование общего отечественного реестра быков-производителей, от которых можно получить хорошую спермопродукцию, а также пул матерей этих быков. «Эта работа пока ведется слабо, — знает руководитель. — Причина в том, что у нас нет базы для хорошей геномной оценки, то есть геномных лабораторий, все оценочные мероприятия наши специалисты, работающие с генетикой, производят за границей».

Еще одна проблема — разобщенность науки и коммерции. Племенные предприятия, которые работают на территории России, имеют свои бычники и быков-производителей, а также полную технологию для взятия спермопродукции, ее обработки и продажи. «У них замкнутый цикл производства, давняя история, высокие стандарты, постоянная ротация быков, но они не коммерсанты. А есть коммерсанты, которые завозят генетику из-за рубежа, но не имеют своих бычников, — поясняет Брагинец. — Так вот, этим двум звеньям необходимо как-то находить общий язык и работать сообща, ведь если раньше мы надеялись на западные технологии, то сейчас другое время». Заниматься генетикой нужно разумно и терпеливо, так как это достаточно трудоемкий и объемный по времени процесс, добавляет он.

Каракотов напоминает, что начиная с середины 2000 годов в России, по сути, создавалось новое молочное поголовье за счет приобретения большого количества коров голштинской породы за рубежом. «Сейчас мы видим, что молока в стране не хватает, нужно ускоренно наращивать дойное поголовье», — говорит руководитель. Однако в текущих экономических условиях, когда деньги стали дорогими, окупаемость новых проектов превысит 15 лет. Поэтому в ближайшие пару лет он ожидает «некоторого затишья» в плане новых инвестиций или, по крайней мере, до тех пор, пока ключевая ставка не упадет хотя бы до 10%. «Только после этого возобновится активный рост молочного поголовья», — прогнозирует Каракотов.